엄만는 찬밥

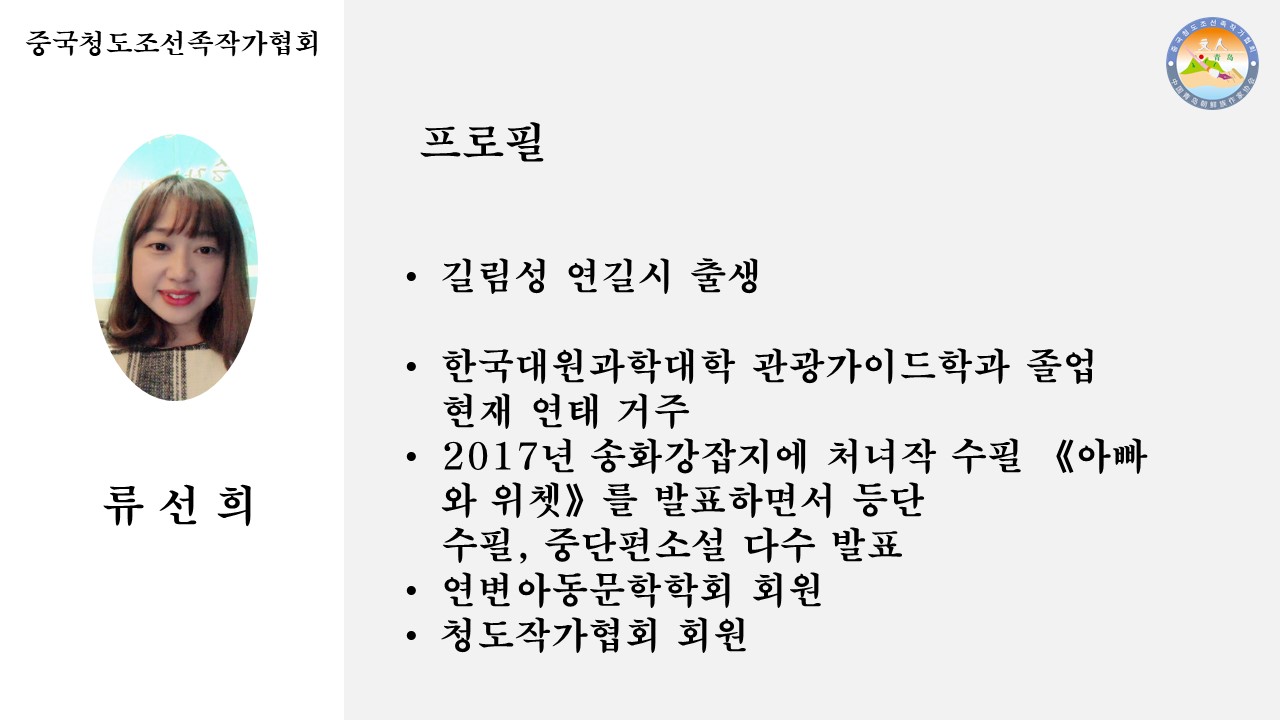

류선희

엄마는 찬밥

제목을 듣는 순간 화가 날 수도 있겠다. 엄마를 찬밥이라니.

그랬다. 나한테 엄마는 항상 찬밥이였다. 엄마의 사랑은 내가 다 먹지 못할 정도로 남았지만 엄마는 때마다 더 많이 한다. 찬밥이 되여갈지언정.

엄마는 때가 되면 찾게 되고 없으면 기운이 빠져 아무 것도 할 수 없는 존재이지만 자식들이 배가 부르고나면 찬밥 신세로 전락할 때가 많았다.

우연히 신경숙 작가가 쓴 "엄마를 부탁해"라는 책을 읽었다. 덕분에 엄마와 함께 했던 기억들이 새록새록 피여나면서 내 안에 잠든 엄마의 사랑들을 오래간 만에 하나하나 자극해서 불러낸다.

내 어릴 때 기억에 엄마는 항상 뜨거운 물에 찬밥을 잘 말아드셨다. 그러면서도 나에게는 항상 김이 몰몰 나는 뜨거운 밥을 그릇이 넘쳐나게 담아주군 했다. 나는 그게 사랑인 줄도 모르고 “엄마, 제발 좀 먹을 만큼만 떠줘”하면서 투정을 부렸고 또 엄마에게 찬밥을 만들어주었다.

엄마는 언제나 밥을 너무 빨리 드셨다. 우리가 먹는 동안에도 한시도 쉬지 않고 두리번 두리번 주위를 살펴보다가는 습관처럼 내 옷을 집어들고 거실 쏘파에 앉아 헐렁해진 단추, 살짝 벌어진 소매끝을 손질해주셨다. 엄마는 눈에 안보이는 자그마한 틈까지도 어떻게 그리 잘 찾아내시는지 모르겠다. 그러다 급기야는 빨래줄에 걸려있던 옷까지 내려 반듯하게 다려서 접어놓는다.

항상 해빛이 제일 잘 들어오는 곳에 걸려있던 내 옷이 거두어지면 작은 집안은 훨씬 더 밝고 따뜻해졌다. 그 때마다 나는 밟힐 듯 소복히 쌓이는 해살들을 밟으면서 세상 모든 걸 다 가진 아이처럼 엄마를 보며 해맑게 웃군 했었다.

작년 여름에 집에 갔을 때 편한 옷을 찾다가 엄마의 옷서랍 속에 정교하게 싸놓은 비단보자기가 있어 열어보았다. 한겹한겹 펼쳐지는 허름한 옷을 보다가 멍한 채 그 자리에 굳어져버렸다. 내 안에 접어두었던 추억들이 들쑹날쑹 기억속을 헤집고 다니며 어떤 건 가시 되여 찌르기도 하고 어떤 건 묘하게 입가에 미소를 걸어주었다.

소학교 몇학년이였던지는 기억이 안나지만 빨간 자국을 봐서는 라툘이나 꼬치로 된 건두부무침을 먹다가 떨군 자국일 것 같은 소학교 때 운동복, 학교를 졸업하고 첫 출근 때 입었던 유니폼, 한국에서 공부할 때 첫 알바 비용으로 샀다가 세탁 몇번한 후 색이 바래서 안 입었던 옷, 청도에 있는 전자회사에 출근하면서 생산라인에 갔다가 화학약품이 튀여 구멍이 난 옷...

눈물이 핑 돌았다. 그렇게 버리라고 잔소리 했지만 엄마는 하나도 버리지 않고 꽁꽁 싸서 감추어 두었던 것이다. 엄마가 진정 소장하고 싶은 건 내 헌옷이 아니라 나와 함께 하지 못했던 시간들이였음을 그제야 알게 되였다.

내가 철이 들 무렵 어느날 엄마는 나의 애타는 부름소리를 뒤로 하고 동생의 손을 잡고 나의 곁을 떠났었다. 그 때 어른들의 일을 도무지 알 수 없는 나로서는 그저 (엄마는 동생을 선택하고 나를 버렸다)고만 생각했다. 그래서 나도 엄마를 버리고 새엄마를 선택했다. 새엄마에게 더 애교도 부리며 이쁜 짓만 골라 하려고 애썼다.

그러던 어느 날 새엄마와 함께 학교 복도를 걸어가다 익숙한 녀인을 보았다. 제발 돌아서지 말기를 바랐는 데 잊을 수 없던 그 날의 뒤모습은 내 앞에서 초조하게 서성이다 끝내는 돌아서며 나를 반겼다. 당황한 나는 급히 새엄마의 차가운 손을 더듬었다. 그리고 길을 바꿔 다른 반에 들어갔다.

애들이 웅성거리는 속에서 엄마가 또다시 머리 숙인 뒤모습을 보이며 복도 끝으로 천천히 사라지는 것을 하염없이 바라보며 나는 무슨 생각을 했었던지 기억에 없다.

반주임을 찾아 꼿꼿해진 눈으로 말을 하고 있는 새엄마가 보인다.

“이러면 애한테 안 좋아요. 다시 오면 우리 아이 못 만나게 해주세요.”

선생님은 아무 대답도 안하시고 쭈빗쭈빗거리며 서있었다. 수업이 끝나서 담임선생님은 내 앞에 쭈크리고 앉으며 도시락을 내밀었다.

"그래도 친엄마잖아. 꼭 따뜻할 때 먹으라고 하더라. 찬 거 먹으면 위 나빠진다면서….”

비닐과 천으로 여러겹 싼 도시락은 엄마의 온기만큼 따뜻했다. 선생님이 직접 만든 거라며 자주 넘겨주던 도시락이 실은 엄마가 만들어온 건 줄은 몰랐다. 나는 갑자기 밀려오는 그리움에 엄마가 미워져 밥이 싸늘하게 식어갈 때까지 먹지 않았다. 그리고 집에 가는 길에 쓰레기통에 버리기로 했다.

(무슨 반찬일가?)

쓰레기통 앞에서 느닷없이 궁금해졌다. 본능적으로 도시락을 열어보니 내가 가장 좋아하는 탕수육이였다. 엄마는 내가 좋아한다고 그 어렵다는 료리를 한주에 한번 정도 만들어오군 했던 것이다.

한입 떼여 먹어봤다. 싸늘했지만 분명 엄마의 맛이였다.

어느덧 나는 집에 가는 길에 손으로 반찬을 하나하나 집어먹고 있었다. 길에서 사람들이 쳐다보면서 개구쟁이라고 놀리는 듯 싶었지만 도무지 멈출 수가 없었다.

오래만에 느껴지는 엄마의 맛이였다. 엄마의 손으로 씻어서 엄마가 밥주걱으로 퍼서 담아주던 밥, 내가 남기면 늘 엄마에게 찬밥으로 돌아가던 그 밥을 나는 손가락으로 집어서 먹었다.

그렇게 나는 밥과 반찬을 거의 다 먹고 집에 들고 들어가면 새엄마에게 혼날 것 같아 남은 도시락을 집 근처 돌무덤에 잘 숨겨두었다. 그런데 다음날 아침 부랴부랴 도시락을 숨겨놓은 곳에 찾아가 보았더니 그 사이 도시락이 사라져있었다. 대신 밥알들이 어지럽게 바닥에 널려 있었다.

(담임선생님은 아무 것도 모르면서. 나를 사랑하면 어떻게 나를 버리고 갈수 있지?)

그런데 내가 커가면 커갈수록 마음 속에 키워가던 이 질문도 언제부터인가 점점 작아지기 시작했다.

졸업하고 처음으로 엄마를 찾아갔다. 아무말도 못하고 하염없이 울고만 있는 엄마의 어깨를 다독여주었다. 오랜 후에야 말을 할 수 있었던 엄마는 첫마디로 “일루와. 엄마 무릎에 앉아” 하고 불렀다. 이미 성인으로 훌쩍 커버린 내가 앉기엔 금방 부러질 것만 같은 엄마의 무릎은 예전엔 참 든든했었던 기억이 난다.

“배고프지?”

엄마는 억지로 다리에 살포시 앉혀놓은 나를 내려놓고 주방으로 내려갔다.

오래만에 먹어보는 엄마가 해준 밥, 그리고 엄마는 얼마나 오래동안 식었는지 모를 찬밥을 또 드시고 있었다. 내가 없어도 엄마에게는 따듯한 밥이 차례질 일이 없었나보다.

내 손에 수저를 집어주는 엄마는 꾸역꾸역 밥을 넘기며 흐르는 눈물을 가만히 훔치다 급기야 밖으로 나가셔서 오열하셨다. 살포시 안은 엄마의 어께가 너무 심하게 흔들리고 있었다.

그렇게 다시 잡았던 엄마의 손은 어릴 때 내 손을 잡아 떨어지는 아이스크림을 닦아내며 냅킨을 씌워 다시 손에 바로 잡아주던 그 손이였고 머리를 쓰다듬다가 이마, 눈, 코를 찍어보던 엄마의 손은 어느새 더 많이 박혀버린 굳은 살이 내 피부에 기스라도 낼가봐 깊게 만지지도 못하며 바들바들 떨고 있었다.

엄마는 우리를 얼마나 사랑하고 있을가?

그 때는 얼마나 아팠을가?

자신을 통째로 잃어버려도 그걸 다시 찾을 생각은 안하고 매일 자식 걱정에 잠 못 이루시던 엄마는 과연 나에게 어떤 존재였을가?

어느날 엄마가 되여보면 이 모든 걸 알 수 있을가?

밥상 우에서 식어가는 밥이 열린 방문으로 보인다. 저 밥이 식으면 엄마는 또 새로 떠서 주겠지. 엄마의 삶까지 모조리 퍼서.